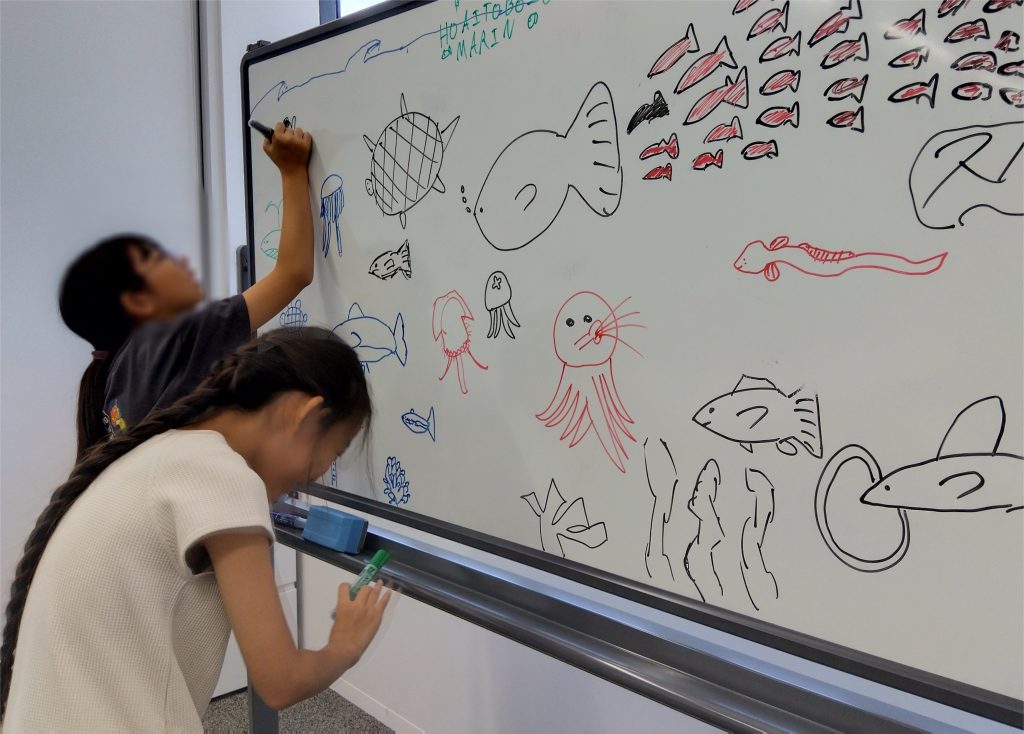

佐原中央図書館では、図書館の様々な資料に触れてもらうことで調べ学習の楽しさを感じるとともに、協力し、話し合うことでコミュニケーションを創出することを目的とした「子ども自由研究イベント」を開催しました。

今回は市内の小学生が参加。みんなで「青い血を持つ生物」について調べてみました。

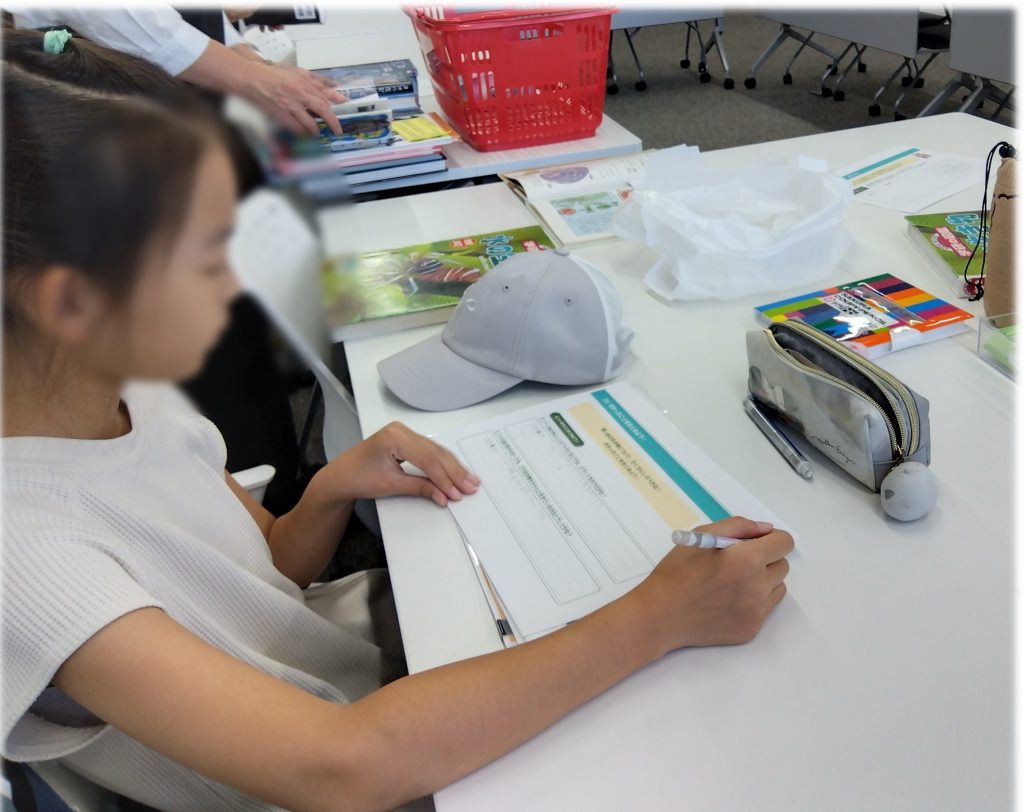

| STEP1.このテーマをえらんだ“りゆう”を書いてみよう |

| ・「青い血」が小説のタイトルみたいだと思った ・本当に青い血の生きものがいるか知りたかった ・自由研究だから青い血の生きものが見られるかと思って司書さんに聞いたら「調べ学習の方法を教えてあげたい」と言われたので、やってみようと思った |

| STEP2.ちょうさ①なぜ血は赤いの?青いの? |

| ・人などの哺にゅう類は、血液の中の赤血球が多いらしい ・赤血球は、ヘモグロビンというたんぱく質を含んでいる |

| STEP3.ちょうさ②青い血を持つ生き物って? |

| 生き物の名前 | とくちょう | どこにいる? |

|---|---|---|

| カブトガニ | ・大きいものは全長70センチにもなる。 ・全身は固いキチン質の甲ら ・甲らは成長すると固くなる | ・瀬戸内海沿岸 ・九州北部沿岸 ・岡山県、山口県、佐賀県など |

| タコ・イカ | ・背ぼねがない ・柔らかい体 ・軟体動物 | ・海(沿岸、浅海、沖合、深海、極海、熱帯地域) ・淡水にはいない |

| 一部のクモ・サソリ | ・昆虫ではない ・節足動物 | ・さまざまな環境に適応している |

| STEP4-5. 分かったことをまとめよう! |

| ヒント①血の色は人とカブトガニなどでは、どうしてちがうのかな? |

| ・酸素を運ぶ分子の種類がちがう ・人⇒ヘモグロビン(Fe 鉄)カブトガニ⇒へも試案(Cu 銅) |

| ヒント②血の色がちがっても、どの生き物もちゃんと生きているのはどうしてかな? |

| ・血の色は関係ない ・生きるためには酸素が必要 ・血液で酸素が効りつよく運ぶしくみがあるから |

| STEP6.まとめ・思ったこと・感じたこと |

| ・生き物は、生きのびるために、環境にあわせて体のしくみを変えていることを知った ・いつも食べているタコやイカの血が青いと知ってびっくりした ・緑の血の生き物もいる |

| STEP7.しらべるために使ったもの |

| ・インターネット(Google) ・本 タコとイカの大研究 カブトガニのなぞ 水の生き物 からだを知る本 本で調べてほうこくしよう |